- Frontiere

- Ambiti

- Trasformazioni

- Altre rubriche

- Comitato di redazione

- Contatti

Tutti gli uomini per natura aspirano al sapere (Aristotele, Metafisica, Bompiani, Milano, 2000), sono in tensione verso la conoscenza e la comprensione. Attraverso la tecnica, la cultura, i miti, le narrazioni e le grandi istituzioni gli uomini, fin dai tempi antichi, hanno cercato di raggiungere una sorta di ‘umana immortalità’ nel tentativo di superare i limiti della loro finitezza esistenziale. L’uomo è l’essere incompiuto che desidera e cerca la compiutezza, tenendo così aperta la dimensione della speranza e della proiezione verso il futuro. L’uomo è un essere che progetta e la cui identità è in movimento e in continua costruzione di sé.

Tutti gli uomini per natura aspirano al sapere (Aristotele, Metafisica, Bompiani, Milano, 2000), sono in tensione verso la conoscenza e la comprensione. Attraverso la tecnica, la cultura, i miti, le narrazioni e le grandi istituzioni gli uomini, fin dai tempi antichi, hanno cercato di raggiungere una sorta di ‘umana immortalità’ nel tentativo di superare i limiti della loro finitezza esistenziale. L’uomo è l’essere incompiuto che desidera e cerca la compiutezza, tenendo così aperta la dimensione della speranza e della proiezione verso il futuro. L’uomo è un essere che progetta e la cui identità è in movimento e in continua costruzione di sé.

Ai temi dello sviluppo umano, declinati dal punto di vista dell’apprendimento e della pratica formativa, è dedicato il volume di Gianluca Cepollaro e Giuseppe Varchetta, La formazione tra realtà e possibilità. I territori della betweenness, (Guerini Next, Milano, 2014). Quando Cepollaro e Varchetta ci dicono che viviamo nella tensione verso il possibile ciò significa che l’uomo è portatore innato di questa tensione. Il possibile è tutto ciò che può essere e l’uomo è possibilità data. In quanto portatori sani di questa tensione siamo “abitanti di mondi intermedi”: dal reale che già c’è possiamo sconfinare nel possibile attraverso l’attivazione di nuove connessioni. Il possibile precede il reale perché i suoi confini sono molto più ampi: tendere e aprirsi al possibile significa mettersi in discussione e non darsi mai per conclusi, chiusi, finiti, born and bred.

C’è di più: la nostra natura è intrinsecamente relazionale; siamo biologicamente disposti e pre-disposti a vivere con gli altri. Siamo in continua relazione con il mondo in cui agiamo, con gli altri con cui condividiamo lo stesso mondo e con noi stessi. Io e l’altro siamo un noi, siamo identità relazionali. Una logica relazionale e dialettica governa il movimento di costruzione del sé, l’apertura e la tensione verso il possibile e quindi ogni processo di apprendimento.

L’apprendimento è un movimento permanente, un processo di cambiamento del sé per adattarsi meglio alla realtà, e allo stesso tempo un intervento sulla realtà per adattarla al sé. L’apprendimento non è lineare né solitario, ma è un’esperienza soggettiva, intersoggettiva e relazionale, è “un’emergenza situata temporalmente e localmente, irriducibile e unica” (Cepollaro e Varchetta, cit., p. 62). Se l’apprendimento è un’emergenza, è anche l’emergenza della formazione.

Gli autori mostrano l’importanza e la necessità, per chi si occupa di formazione, di prendere le distanze da un modello di uomo logico-razionale e da un’idea di apprendimento come un atto cognitivo lineare, meccanico e individuale. Nasciamo in un mondo che già esiste, costituito da individui e relazioni. La prima relazione è con il mondo, ed è una relazione che costruiamo e ricostruiamo ogni giorno, in continuo movimento e cambiamento perché è il mondo stesso a esserlo.

L’apprendimento è un “attraversamento di mondi” che richiede una riflessione sull’idea di intermedietà che permetta tale movimento. Uno spazio intermedio tra il riferimento all’esistente e il riferimento al possibile: lo spazio delle relazioni tra un soggetto e un altro, e quello delle relazioni tra soggetto e contesto. L’apprendimento è un attraversamento di mondi perché l’uomo per sua natura è portato a sostare nella “terra di mezzo” tra ciò che è e ciò che può essere. La mente umana è in grado di stare sul confine di più mondi e attraversali in virtù della sua capacità di apprendere riconnettendo esperienze e saperi diversi e pregressi.

La formazione si delinea così come “una pratica di confine caratterizzata da un movimento che tende all’attraversamento di contesti diversi e alla connessione di risorse ed esperienze” (Ibidem, p. 91). Se la formazione è una pratica di confine bisognerebbe chiedersi quali sono le sue Colonne d’Ercole.

Le pratiche formative hanno il compito di creare e attraversare spazi intermedi e di mediazione, per allenare all’intermedietà e al senso del possibile. Le Colonne d’Ercole della formazione possono solo essere le convinzioni dogmatiche, marmoree ed esenti da qualunque forma di critica, ossia l’esito di azioni “conformative” e orientate esclusivamente al risultato.

La formazione deve così orientare le sue pratiche verso i territori della betweenness, quelli cioè della cura, dell’attenzione, della riflessività, dell’ascolto e della narrazione, della creatività e della responsabilità, abbandonando l’idea di completezza, finalismo ed esaustività. Quando Cepollaro e Varchetta sottolineano l’importanza di “assumersi il rischio educativo”, intendono dire che in quanto formatori siamo responsabili dei territori che esploriamo e degli spazi di possibilità che contribuiamo a creare.

“Non ci sono passi avanti da fare ma solo nuovi passi” (Ibidem, p. 165).

Cambiamenti sociali, economici e politici. Nascita di nuovi paradigmi parallelamente al mantenimento di quelli vecchi. Un mondo del lavoro divenuto irriconoscibile a chi lo abita e inconoscibile a chi si appresta ad entrarvi. Tecnologie informatiche e della comunicazione che offrono e tolgono opportunità. Il territorio della formazione è instabile, endemicamente frammentato. Difficile, forse superflua, la sua mappatura. Ma è senz'altro importante tentare di tratteggiarne i contorni tematici a partire dal confronto con chi opera in quel territorio. La formazione vive nel discontinuo, dialoga con nuove pratiche senza l’apparente conforto di una teoria materna e protettiva. Quali sono, allora, i suoi tratti identitari, orientamenti e intenti? è possibile trovare delle risposte, anche incomplete, in poco meno di trecento pagine? Il volume “Nuove parole della formazione” - curato da Domenico Lipari e Serafina Pastore - accoglie punti di vista, prospettive, pratiche tradizionali rinnovate e nuovi lessici nati dalla pratica con scopo di comprendere cos’è e cosa sarà la formazione.

Cambiamenti sociali, economici e politici. Nascita di nuovi paradigmi parallelamente al mantenimento di quelli vecchi. Un mondo del lavoro divenuto irriconoscibile a chi lo abita e inconoscibile a chi si appresta ad entrarvi. Tecnologie informatiche e della comunicazione che offrono e tolgono opportunità. Il territorio della formazione è instabile, endemicamente frammentato. Difficile, forse superflua, la sua mappatura. Ma è senz'altro importante tentare di tratteggiarne i contorni tematici a partire dal confronto con chi opera in quel territorio. La formazione vive nel discontinuo, dialoga con nuove pratiche senza l’apparente conforto di una teoria materna e protettiva. Quali sono, allora, i suoi tratti identitari, orientamenti e intenti? è possibile trovare delle risposte, anche incomplete, in poco meno di trecento pagine? Il volume “Nuove parole della formazione” - curato da Domenico Lipari e Serafina Pastore - accoglie punti di vista, prospettive, pratiche tradizionali rinnovate e nuovi lessici nati dalla pratica con scopo di comprendere cos’è e cosa sarà la formazione.

Appare come un punto di osservazione sincronico sui lavori in corso all’interno di un campo professionale in continua trasformazione. Fare formazione è un mestiere difficile, che richiede una continua attenzione all’Altro. Altro come destinatario delle azioni formative, con le sue peculiari caratteristiche, abilità ed idiosincrasie. Altro come contesto organizzativo, con le sue regole, routine e linguaggi. Altro come altri formatori, esperti e studiosi di processi di apprendimento che si impegnano a ricercare soluzioni praticabili con metodi e prospettive differenti. I curatori fanno emergere le voci di chi, nella formazione, lavora da tempo, come Gian Piero Quaglino, Enzo Rullani, Massimo Tomassini, Giuseppe Tacconi, Giuseppe Varchetta, Giuseppe Scaratti, Arduino Salatin, ecc. Raccolgono riflessioni e resoconti capaci di fornire al lettore gli elementi più adatti a mostrare la morfologia del settore. E su temi noti come l’apprendimento esperienziale e riflessivo, l’autoformazione, il bilancio di competenze, l’approccio etnografico, l’e-learning, la progettazione, la valutazione e la narrazione germinano neologismi, parole chiave, rivisitazioni, nuove pratiche e tendenze. L’opera è suddivisa in cinque sezioni - tendenze, parole chiave, politiche formative, pratiche classiche rivisitate e nuove pratiche - i cui confini appaiono laschi e intersecabili. Non si tratta, infatti, di categorie o di etichette rigide ma di sezioni in grado di agevolare la lettura del testo sia attraverso una modalità lineare, dalla prima all’ultima pagina, sia andando a recuperare, all’interno delle varie aree tematiche, quei contributi che suscitano maggior interesse e curiosità.

E’ un’opera formata dalla confluenza di tante piccole opere, complessa ma non complicata e per questo consigliabile non solo agli esperti del settore, ai professionisti, ai responsabili della formazione o ai ricercatori ma anche agli studenti o a coloro che iniziano a manifestare curiosità e interesse per un “mondo” dinamico e multiforme. Un testo che dà al lettore l’opportunità di gettare uno sguardo sul punto di arrivo della formazione nel nostro Paese e di ampliare il proprio orizzonte visivo sugli innumerevoli punti di partenza.

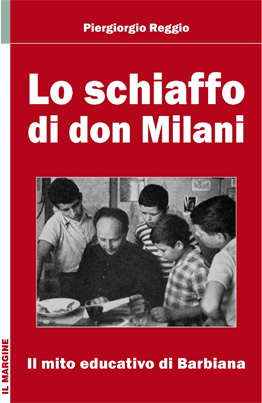

A fasi cicliche l'umana avventura ci chiede conto delle scelte fatte a livello personale e sociale, come pure in campo professionale. In questo breve saggio Piergiorgio Reggio, da anni impegnato nell'educazione di giovani e adulti, prova a rendere ragione di tali cammini. Si confronta così senza più remore con l'esperienza di Barbiana e il suo mito educativo, da lui stesso incontrati e praticati fin da giovane studente. E lo fa a partire dal ricordo dello schiaffo ricevuto ("Venne preso a sberle il nostro conformismo educativo e sociale", p. 9) e dalla provocazione a interrogarsi, ieri come oggi, sul proprio ruolo di educatore, obiettore, genitore, insegnante. Piergiorgio Reggio ci introduce fin da subito nel cuore di questo mito - l'educazione come giustizia - attraverso il fare scuola di don Milani, prima ai giovani operai di San Donato poi ai figli dei montanari del Mugello. Non si tratta di riscriverne la biografia o semplicisticamente riprodurne la pratica pedagogica, magari tradendone lo spirito, quanto piuttosto di tornare a quell'esperienza per attingervi i cosiddetti temi generatori, le istanze di fondo per una nuova prassi educativa critica e creativa. O, come dice Paulo Freire, a cui l'A. compara l'azione milaniana, per imparare a diventare umani, cioè "essere più". Bisogna allora accettare di credere fiduciosamente nella relazione maestro-allievo, per stare insieme non solo "nel mondo", ma anche e soprattutto "col mondo", secondo la felice espressione coniata dal pedagogista brasiliano. Ovvero imparare sempre, ovunque e da chiunque, come lo stesso priore di Barbiana faceva, sforzandosi di aprire i suoi ragazzi alla conoscenza di sé e appunto del mondo, attraverso occasioni di formazione esperienziale (lettura di giornali e lettere, incontri con ospiti o visite di interlocutori esterni, viaggi di lavoro all'estero, ecc.), per poi spingerli a porsi domande e a cercare insieme le possibili risposte circa i motivi profondi che generano ingiustizia e violenza.

A fasi cicliche l'umana avventura ci chiede conto delle scelte fatte a livello personale e sociale, come pure in campo professionale. In questo breve saggio Piergiorgio Reggio, da anni impegnato nell'educazione di giovani e adulti, prova a rendere ragione di tali cammini. Si confronta così senza più remore con l'esperienza di Barbiana e il suo mito educativo, da lui stesso incontrati e praticati fin da giovane studente. E lo fa a partire dal ricordo dello schiaffo ricevuto ("Venne preso a sberle il nostro conformismo educativo e sociale", p. 9) e dalla provocazione a interrogarsi, ieri come oggi, sul proprio ruolo di educatore, obiettore, genitore, insegnante. Piergiorgio Reggio ci introduce fin da subito nel cuore di questo mito - l'educazione come giustizia - attraverso il fare scuola di don Milani, prima ai giovani operai di San Donato poi ai figli dei montanari del Mugello. Non si tratta di riscriverne la biografia o semplicisticamente riprodurne la pratica pedagogica, magari tradendone lo spirito, quanto piuttosto di tornare a quell'esperienza per attingervi i cosiddetti temi generatori, le istanze di fondo per una nuova prassi educativa critica e creativa. O, come dice Paulo Freire, a cui l'A. compara l'azione milaniana, per imparare a diventare umani, cioè "essere più". Bisogna allora accettare di credere fiduciosamente nella relazione maestro-allievo, per stare insieme non solo "nel mondo", ma anche e soprattutto "col mondo", secondo la felice espressione coniata dal pedagogista brasiliano. Ovvero imparare sempre, ovunque e da chiunque, come lo stesso priore di Barbiana faceva, sforzandosi di aprire i suoi ragazzi alla conoscenza di sé e appunto del mondo, attraverso occasioni di formazione esperienziale (lettura di giornali e lettere, incontri con ospiti o visite di interlocutori esterni, viaggi di lavoro all'estero, ecc.), per poi spingerli a porsi domande e a cercare insieme le possibili risposte circa i motivi profondi che generano ingiustizia e violenza.

Nell'introduzione Reggio ci aiuta a riflettere sul fatto che oggi viviamo un passaggio generazionale di vaste e profonde dimensioni, in cui diventa sempre più necessario tornare al senso ultimo del nostro educare ("in epoca generalmente considerata di crisi, nella quale sembrano non essere più presenti la speranza educativa e la convinzione che un altro mondo sia possibile", p. 10). Dopo il primo capitolo, in cui si declina, come già accennato, la forte provocazione milaniana e il mito dell'educazione come giustizia sociale, egli ci accompagna nei luoghi e negli ambienti abitati dal sacerdote fiorentino. Quindi focalizza l'attenzione sul ruolo fondamentale del rapporto maestro–allievo: una relazione di per sé asimmetrica, ma proprio per questo portatrice di potenzialità reciproche, nella rispettiva diversità dei ruoli. Non solo: vissuta anche in una dimensione domestica, in cui cioè non c'è distinzione tra vita e apprendimento, dove appunto si vive la piena e appassionata adesione di chi insegna al mondo di chi impara. "Io do attenzione, tenerezza, ascolto e non chiedo niente. E' una carta vincente" (p. 49). Da ciò consegue la consapevolezza quotidiana e insistente del valore/potere della parola, che appare allora condizione essenziale della coscienza critica, strumento non solo di riscatto sociale, ma vero e proprio diritto di cittadinanza. Si pensi solo alla scrittura collettiva delle due Lettere più famose: quella ad una professoressa e l'altra rivolta ai cappellani militari toscani. L'educazione diventa così un atto politico. E' dare/restituire la parola agli oppressi, ai "muti" di ogni tempo e spazio, per riconoscere e affrontare insieme i problemi, cercando la soluzione dei conflitti con modalità nonviolente, attraverso cioè il dialogo, il confronto, il lavoro su di sé, alla continua e incessante ricerca della verità.

Ma allora come insegnare? Come imparare? Insomma cosa bisogna fare per fare scuola? A queste domande tentano di rispondere gli ultimi due capitoli. Certo non esistono ricette precostituite… Anche se don Milani, proprio perché cercava di trasformare i fatti in apprendimenti, cioè in esperienze concrete di vita, poteva a ragione scrivere: "Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter far scuola" (p. 88). Perché non si è educatori naturalmente o per vocazione, ma per "edificazione" personale, per scelta esistenziale prima che per compito professionale, perché chi impara ci sta a cuore, ci interessa, è lui al centro quale persona unica e irripetibile, non la nostra conoscenza astratta e generica.

E oggi è ancora possibile un'educazione milaniana? A quest'ultima domanda Piergiorgio Reggio rimanda a sé e a ciascuno di noi la responsabilità di intraprendere nuovi sentieri di ricerca, come s'addice a una educazione realmente critica e creativa ovvero esperienziale. Tre allora sono le possibili azioni e direzioni da intraprendere:

Fino a sperimentare sulla propria pelle, nella e dalla pratica quotidiana, che veramente "il sapere serve solo per darlo" (p. 91).